ガラスの靴がないために王子様と結ばれることができないシンデレラ。 きびだんごがないので犬・猿・キジを仲間にできず鬼に倒されてしまう桃太郎。

おとぎ話や昔話を例に、もしもあるべき大切なものがなかったら人生がどう変わってしまうかを問いかけ、医療における検査の重要性を訴えるブランデッドムービー「検査薬で見えてくる未来を、もっと」が検査薬のリーディングカンパニーであるロシュ・ダイアグノスティックス株式会社によって公開されている。

▼「検査薬で見えてくる未来を、もっと」

同作は、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2024」(SSFF & ASIA 2024)における「BRANDED SHORTS 2024」にもノミネートされた。

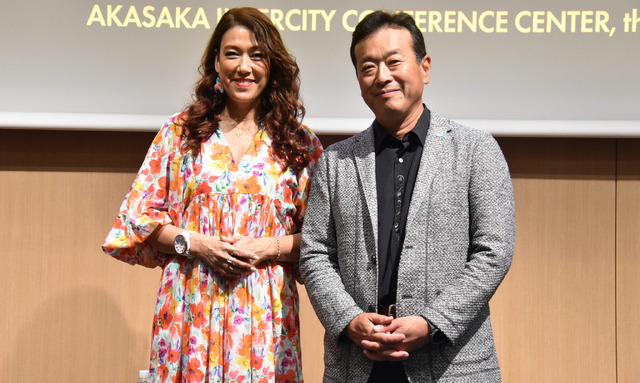

これまでにも「さいしょに病気とたたかう薬は検査薬だ」、「検査薬はささえる、病気の前も後もずっと」という2作のブランデッドムービーを発表してきたロシュ・ダイアグノスティックス。6月10日(月)、「SSFF & ASIA 2024」において行われたBRANDED SHORTSのトークイベントでは同社の小笠原 信代表取締役社長 兼 CEOとフェスティバルアンバサダーを務める映画コメンテーターのLiLiCoさんが来場し、ブランデッドムービーに込められた想いについて語り合った。

LiLiCoさんは、わずか1分4秒という短さでありながら、観る者に気づきとメッセージをしっかりと届ける「検査薬で見えてくる未来を、もっと」のクオリティを「この短い作品で、こんなにもストレートにこんなにもわかりやすく【もし自分の人生に〇〇がなかったら?】という、普段なかなか考えないけど、実は考えなくてはいけないメッセージを伝えてくれる。本当に素晴らしいと思います」と手放しで絶賛する。

ちなみにLiLiCoさんにとって「もしなかったら人生が変わっていたかも…」という大切なものは? と問われると「(夫の)小田井涼平と答えてほしいでしょうけど、いなくても大丈夫ですよ(笑)。私はずっと音楽に助けられてきたと思っていて、3分ほどのメロディと歌詞に勇気をもらって、子どもの頃から『音楽に関わる仕事がしたい』と思っていました」と明かす。

「もしも〇〇がなかったら?」という問いかけから、検査薬の重要性について訴える本作。一般の人にとっては「もし検査薬がなかったら?」と問われても、なかなかピンとこないという人も多いかもしれないが、小笠原社長は「検査というのは前向きな印象をあまり持たれていないところがあります。会社の健康診断で良い結果が出なくて、精密検査で深刻なことを言われたら…という気持ちから『検査なんて受けたくない』と考えられがちですけど、そうじゃないんです。もしタチの悪い病気の予兆を掴むことができたら? と考えたらどうでしょうか? 悪化する前に、『これはがんの予兆ですが、まだがんにはなっていません』となったら『早く見つかってよかった』となると思います」と改めて検査による病気の早期発見の重要性を訴える。

小笠原社長は、この4月から国の指針によって新しい子宮頸がん検診が始まり、30~60歳の女性を対象に「5年に1度のHPV検査単独法」が導入されたことについても言及※1)。「これまでは2年に1度の細胞診が主流でしたが、今年度からより精密な検診をすることが認められました。一度検査して、がん化のリスクが低い場合は5年に一度検診を受ければよいというもので、子宮頸がんの分野において非常にエポックメイキングなことなんです。子宮頸がんに罹患される方は年間1万人※2)ほどいらして、亡くなる方も約3,000人います※3)が、それをひとりでも減らすことができないかという思いで我々は活動しています。おひとり、おひとりが知識をお持ちになって、ご自身、家族、知り合いが『検査を受けてみようかな』と思ってくださるだけで、今日、こうやってお話をしている意味があると思っています」と呼びかける。

LiLiCoさんも「(検査で)何かあったら怖い…と思うかも知れないけど、違うんです。(早期に発見できれば)治せる時代になっているので、自分で見つけられるということの大切さをもっと日本中に広めなきゃいけない。このブランデッドムービーで大切なメッセージが伝わると思うので、あとはみなさんがそれを受け止め、かみ砕いて、ちゃんと検査を受けるようになってほしい」と語った。

トークでは、本作の制作の裏側についても語られたが小笠原社長は、メッセージをいかにわかりやすく、より多くの人に伝えるかということの重要性について強調。第1作「さいしょに病気とたたかう薬は検査薬だ」では、様々な確率の例(初恋の人と結婚する確率=1%、野球場でホームランボールをつかむ確率=0.026%など)を示しつつ、がんに罹患する確率の意外な高さが示され、検査の重要視を訴える。続く2作目の「検査薬はささえる、病気の前も後もずっと」では、ある男性が、突然「がんかもしれない」と謎の男から告げられるシーンで始まり、病気の告知から治療、そして治癒後も含めて、検査薬が果たす役割の重要性が描き出される。

そして3作目となる今回、検査の価値を伝えるために「どういう比喩を使ったら響くのか?」と考えた結果、クリエイター陣から上がってきたアイディアが、「シンデレラ」や「桃太郎」を例に「大切なものがなかったら?」と問いかけるというものだった。

小笠原社長はクリエイター陣への感謝を口にしつつ「自分のような医療業界の中にいる人間が、ムービーの表現方法を考えないというのが重要だと思います。中にいる人間は、つい医療の専門用語とかを使ってしまいがちなんですけど、そこに対して『それ、意味わかりません』とハッキリと言っていただくこと、業界の外の方の目線で作っていただくことが大事です」と自身のスタンスを明かした。

トークの最後にLiLiCoさんは、「私は12月の一番忙しい時期に検査を入れるようにしています。そうすると絶対に忘れないから。『忙しい』というのは自分への言い訳です。自分の身体と向き合わないと、その先の将来がないかもしれないともう一度、立ち止まって考えてみてください。大きな病気って痛くないので(進行しているのが)わからないことも多いんです。検査でわかるってことはすごく大事です」と語り、小笠原社長も「ご自分と大切な、愛する誰かの身体を気遣ってあげてください。みんながそうしたら、検査が広まると思います」と呼びかけた。

【対談】LiLiCo × 小笠原 信(ロシュ・ダイアグノスティックス)

――これまで3本の作品を発表されていますが、ブランデッドムービーを制作される際に大切にされているコンセプトや思いについてお聞かせください。

小笠原とにかく「検査の価値を一般の人に広めたい」という思いは、太い軸として一貫して持っております。

最初に作った作品(「さいしょに病気とたたかう薬は検査薬だ」)は、いろんなパーセンテージ(例:初恋の人と結婚する確率=1%、野球場でホームランボールをつかむ確率=0.026%」など)を示した上で、がんに罹る確率がみなさん思ってらっしゃる以上に高いということを描き、気づきを与えつつ、でも、検査に行くことで、かなり高い確率で予防できるチャンスがあるということをお伝えしました。

▼「さいしょに病気とたたかう薬は検査薬だ」

2作目(「検査薬はささえる、病気の前も後もずっと」)では、病気になった時も治癒した後も、検査は人生のあらゆるステージで寄り添う存在であることを描きました。

▼「検査薬はささえる、病気の前も後もずっと」

そして今季の3作目では「もし〇〇がなかったらどうなるのか?」ということを描き、検査薬が人々の未来に貢献できることを伝えました。

検査の価値を一般の方に広め、検査を受ける人が増えることで、人々の健康に寄与したい――それが検査薬のリーディングカンパニーでもある我々の社会的な使命だと考えており、一貫してそのことを描いてきました。

LiLiCo制作のプロセスの中で小笠原さんが、いろんなストーリーの中から「これ」と選ぶんですか? それともクリエイターに完全にお任せされているんですか? 「もっとこういうのを入れたほうが…」と提案をしたりすることはないんですか?

小笠原基本的に、先ほどお話しした「検査を広めたい」という大事な軸以外のことで、私からお伝えすることはないですね。

あとは制作会社さんに、一般の方たちの目線で受け入れられるのはどういうものなのか? ということを考えていただいています。出来上がってきたものに関しても私が口出しすることはほとんどないですね。

LiLiCoさんも会社を経営なさっているのでわかるかと思いますが、とにかく仕事は、一度任せたら信頼して口を出さないということが大事だと思っています。正直に言いますと、僕はそれが苦手なタイプでありまして(苦笑)、つい口を出してしまいがちなんですけど、そうならないように、この企画に関しては極力、口を出さないように努めています(笑)。

私が“正解”を知っているわけでは決してないんでね。社長が決めることではないと思います。制作を担当するジェイアール東日本企画のみなさん、彼らとコミュニケーションを重ねてきた弊社の担当者が一緒につくって「これがいいと思います」と出してくれたものに僕がダメ出しをするのはダメだろうと。

LiLiCoなるほど! 私は平気であれこれダメ出ししてしまいそうですけど(笑)。でも、この企画に関しては3本とも、これだけの短いムービーの中に“感動”やストレートに伝わる“メッセージ”を詰め込んでいて、こんなに素晴らしい作品を制作できるクリエイターと出会えたというのは、すごいことだと思います。言い方は悪いですけど、クリエイターと言ってもピンからキリまでいろいろですからね(笑)。

こんなにクオリティの高い作品を3本連続で制作できるって本当になかなかないですよ。もちろん、幸運というだけでなく、きちんと伝えるべきメッセージをロシュの担当者のみなさんが制作陣に伝えられたというのはあると思いますけど、本当に大きな出会いですね。

――映像や物語もそうですが、コピーライティングのセンスも素晴らしいですね。

LiLiCoそうなんですよ!

小笠原「さいしょに病気とたたかう薬は検査薬だ」というコピーもまさにクリエイターの方が考えてくださったんですが、これはなかなか思いつかない素晴らしいものだと思います。“たたかう”という言葉が受け身ではなくて、その結果、ホッとできる結果を得て安心できることにつながるので良いなと思いました。

LiLiCo1分ちょっとのムービーで毎回「やられた!」と思いますもんね。「SSFF&ASIA」ではショートフィルムを25分以内と決めているんですけど、そこにいろんなことを詰め込んでも、詰め込んでも、なかなか伝えるのって難しいんですよ。それをこの短い作品で伝えきるって、すごいクリエイティビティだと思います。

――医療分野でブランデッドムービーを制作される上で気をつけなくてはいけないことはありますか?

小笠原我々の業界では自分の会社の製品の宣伝になってはいけないんです。つまり「うちの検査薬はこんなに正確です」みたいなことを言ってはいけません。そもそも“宣伝”が目的ではないんですよね。うちの会社の名前が知られたところで、病院で患者さんが「ロシュの検査薬でお願いします」と言うようなことはまずないですから。競合他社も含めた業界全体の取り組みを世に広めていく、啓発でなくてはいけないんです。

――先ほどのトークセッションでは、難しい専門用語を使わないことも徹底されているとおっしゃっていました。

小笠原そうです。社内で打ち合わせをしていると、ついつい専門用語ばかりになってしまうんですけど、「これを自分の家族に読ませた時、わかってもらえるか?」と自問自答するんです。

LiLiCoだからこそストレートにメッセージが入ってくるんだと思います。人に寄り添っているんですよね。

映画の世界もそうです。難しい内容になればなるほど、やっぱり観る人は減ってしまうんです。もちろん、そういう作品がたくさんあっていいんですけど、より幅広い人たちに見てもらいたいなら「フラれた日でも、この映画観たら元気になれます」っていうメッセージで充分なんです。実際、最初にこのお話をいただいた時は「検査薬の作品? 私にわかるかしら?」って不安だったけど、見たら一気に引き込まれました。

先ほど、「宣伝になってはいけない」とおっしゃっていましたけど、もし私が検査薬でがんを早期に発見することができて、命が助かったら「どこのお薬ですか?」と知りたくなると思います。「ありがとうございました」って言いたいですもん。

小笠原そう言っていただけると嬉しいですね。実際には、我々の仕事は、患者さんから「ありがとう」と言っていただく機会というのはほとんどないんですよね。それは仕方のないことで、我々の仕事はあくまでも「縁の下の力持ち」なのでね。

LiLiCoその「ありがとう」を言ってもらえない「縁の下」の切なさをぜひ次のムービーで描いてほしいです。良い映画になりそうな気がします。

――直接「ありがとう」とは言われないポジションで、それでもこれだけ啓発に尽力されるモチベーションや目指すべき最終的なゴールはどこにあるのでしょうか?

小笠原それはもう「検査の数がこれだけ増えました」という結果に尽きますね。検査の数からどれくらいの患者さんの命を救うことができたかが類推できるので、それだけで充分ですね。

――これまでに3作を発表されて、反響はいかがですか?

小笠原いろんな機会にこのムービーを上映して広めようと弊社の担当者が尽力していますが、3作合わせてこれまでにYouTubeで330万回近く再生されています。これらのムービーがどれくらい検査を広める上で寄与しているかというのは検証しようがないんですが、ひとりでも多くの人が見て「今年は検査に行こうか」と思ってもらえたら嬉しいです。

今後も、僕が「つくってほしい」と指示するのではなく、うちの社員やクリエイターのみなさんの中からアイディアがわき上がってきて、新たな作品として実を結ぶようになれば良いなと思っています。

LiLiCo大人の人にハッと気づきを与えるという意味で、ムービーが果たす役割もすごく大事なんですけど、やっぱり子どもの頃からいろんな知識を持つことがすごく大事だと思うので、教育の部分がすごく重要だなと思います。

性教育もそうですし、「女性の身体はこうなっている」、「早めに検査を受けることで、こんなハッピーなことがあるんだよ」ということも教えていかないとダメだなと。スウェーデンでは学校で男女関係なく、必要な知識をきちんと教えますし、薬物やアルコールについての啓蒙のために警察が学校に来たりもします。日本にいて感じるのは、いろんな知識が全部、TVやラジオやトークショーから来るんですよ。それで50代になって「知らなかったわ!」って驚くんです。

みんなが行くことができる学校という場所で“知識”として学ぶと忘れないですよ。でも大人になって知っても「いま、忙しいから…」ってなっちゃう。

――BRANDED SHORTSでは、海外作品もノミネートされていますが、ブランデッドムービーという分野で日本の作品と海外の作品の違い、日本作品ならではの魅力を感じる部分はありますか?

LiLiCo海外の作品を見ると、感動的だったり、ユーモアでクスっと笑わせる作品が多いけど、日本の作品はこのロシュさんのムービーもそうですけど、観る者にハッとさせるのがうまいですよね。ハッとさせられることって人間を動かすんですよ。

あとは、海外の作品はゴージャス感はあるかもしれないけど、やはり日本のみなさんは、日本でつくられた物語に対してシンパシーを抱きやすい部分があると思います。それは洋画よりも邦画やアニメばかりヒットする日本の劇場映画と同じですね。

ブランデッドムービーというジャンルにとっては、そうやって日本ならではの日本人に伝わりやすい物語がつくられていくことはすごく良いことだと思います。そういう意味でもグローバル企業であるロシュさんが、日本で日本人が共感しやすい物語を発信するということは、すごく重要なことだと思います。

日本人に寄り添い、多くの人が受け止めやすい物語を伝えて、大事なのは“そのあと”なんですよね。それを自分の中でかみ砕いて「これは私の映画なんだ」と感じて一歩を踏み出してもらえたら、ブランデッドムービーが大きな意味を持ちますよね。

――ロシュ・ダイアグノスティックス社がただ自社で啓発のためのムービーを制作するだけでなく、こうして映画祭の場でブランデッドムービーとして上映されることで、様々な業界にブランデッドムービーの価値や可能性が広がる部分もあると思います。

小笠原そう言っていただけると嬉しいです。我々も勉強させていただいています。5年ほど前までは、映画を作るなんてしたこともなかったし、ムービーによって啓発ができるとも思ってなかったですから。素晴らしいものを作ってくださって、本当に幸せですし、幸運だったと思います。出会いに感謝していますし、それを大切にしたからこうやって縁が来てくれたんだと思います。

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 公式サイトBRANDED SHORTS SSFF&ASIA 2024公式サイト

※1)厚生労働省 第40回がん検診のあり方に関する検討会 「子宮頸がん検診へのHP V検査単独法導入について」(2023年12月)

※ 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(全国がん罹患モニタリング集計(MCIJ))(1975~2015年)

※3)国立がん研究センターがん対策情報センター人口動態統計によるがん死亡データ(1958~2018年)*2018年のデータ参照